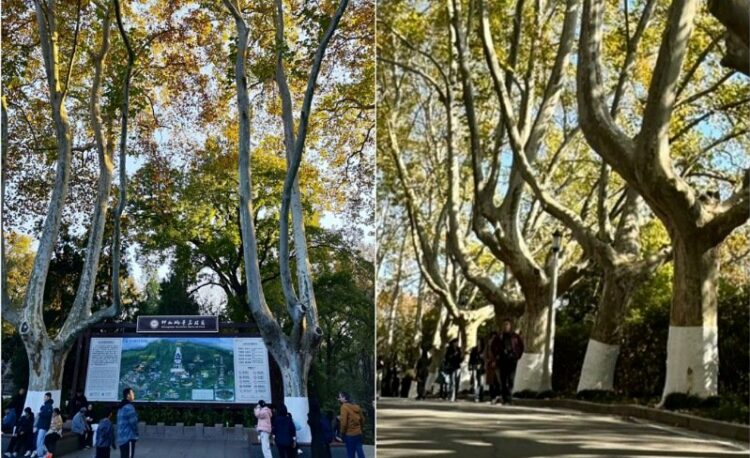

初次到南京的人應該會對街道上參天的大樹感到驚歎,像巨人張開雙手高舉的姿態,彷彿預示著人們它就是這城市的守護者,24小時凝視著川流不息的車流與其間走過的步伐。它不僅在馬路上矗立著,在主要景區也見它們的蹤影,秋陽在枝椏與葉間篩落,婆娑的光影就在人們身上起舞。

這風景成了南京的城市意象之一。說起它的緣由,可與歷史大有關係。南京梧桐的廣泛種植可追溯至兩次大規模植樹運動,既承載歷史記憶,也塑造城市景觀。

首次大規模種植在1928年,為迎接國父孫中山先生奉安大典。當時作為首都的南京在中山路、中山東路、中山北路及陵園路等主要道路兩側種下約兩萬棵梧桐。這是南京首次系統性、規模化的行道樹種植工程,使梧桐成為迎靈道路的象徵,也開啟了其作為南京城市風貌代表的歷史。

第二波大規模種植出現在1953年。根據南京市人民政府當時的指示,全市掀起「種植熱潮」,並從湖南運入大量樹苗,加速綠化進程。短短時間內,南京市梧桐的數量激增至約10萬株,使其分布更為普遍,奠定今日成蔭成景的綠色廊道。

經過近百年成長,梧桐已深刻融入南京生活,成為城市歷史與文化的一部分,融入城市肌理,成為南京人的情感符號!梧桐成蔭的道路被形容為南京最具代表性的城市印象,不少市民更直言「沒有梧桐,就不是南京」。

然而,隨著城市建設需求,部分梧桐面臨砍伐或移植,引發市民反對聲浪!2011年南京市民因市政府為了建設南京地鐵3號線以及10號線,計劃將主城區內許多於上世紀中期栽種的梧桐等樹木移栽而群起護樹,此次活動還被媒體稱為「梧桐樹事件」。

此次事件也促使更多古樹保護行動,因為對南京人而言,梧桐不僅是景觀綠蔭,更承載著城市的歷史脈動與共同記憶。作家三毛的童年時期,約在1943年抗日勝利後隨家人從重慶遷居到南京,住在鼓樓頭條巷附近,便曾在她的兒時回憶中提到家裡後院的梧桐。

如今,梧桐樹仍然屹立在南京市的大街小巷,隨著四季流轉展現不同的風情,也承載著歷史的記憶,旁觀著歲月釀出的朝代更迭與興衰痕跡,但小如滄海一粟的人們,何能領略蘇軾「蓋將自其變者而觀之,則天地曾不能以一瞬。自其不變者而觀之,則物與我皆無盡也。」之理呢?

圖:南京市馬路、風景區隨處可見的梧桐/林冬生 攝影