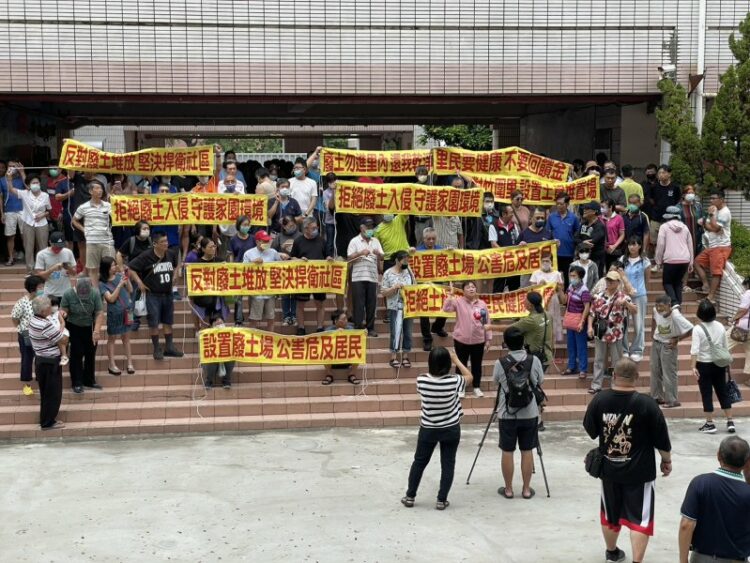

(圖:岡山區竹圍里里民林嶸凱拍攝提供)

瑩響力新聞—志強(高雄市岡山區竹圍里里民)

岡山這片土地,再次被當成「方便的犧牲品」。所謂的「土方暫置場」,被包裝成必要的公共建設,卻根本是把人民的生活環境當成廢土的延伸區。這不是發展,而是以「行政效率」之名行「地方欺壓」之實。

首先,政府的決策過程不透明、沒誠意、沒尊重。居民並非反對發展,但連最基本的知情權與參與權都被剝奪。多數人是在挖土機出現、塵土飛揚後才發現:原來家門口要變成垃圾場。所謂的公聽會,不過是形式上的表演;資料發布藏在角落;會議時間選在民眾難以出席的時段。這樣的「假民主程序」,形同嘲諷。這不是溝通,是通知;不是協商,是宣告。

再看環境問題。官方一句「符合標準」就想打發人民,但誰能保證那些標準真的安全?岡山早已被工業汙染與車流噪音折磨多年,如今再多三座暫置場,只會讓居民多吸一層灰、多聽一夜的引擎聲。塵土飛揚、污水滲漏、蚊蟲孳生,這些都是未來的日常。政府口中「暫時性設施」的承諾,我們聽過太多次,結果總是一句「延用方便」,最後變成永久地雷。

更令人憤怒的是這種不公平、不對等的發展邏輯。城市中心享受建設成果,偏鄉或外圍地區卻被迫承擔汙染與風險。岡山居民不是沒有貢獻,他們長期忍受工業帶來的副作用,卻仍被當作建設的垃圾桶。所謂「大高雄發展」,怎麼總是讓最弱勢的地區付出最多?

政府與承包商的關係、招標流程的黑箱、環評報告的偏頗,這些問題每次都重演。當人民質疑時,官員卻用「依法行政」四個字堵住所有嘴。難道依法就能踐踏良心?依法就能把居民健康當成本?這樣的冷血治理,只會讓人更失去對政府的信任。

岡山土方暫置場不是單一工程,而是體制病的縮影。它揭露了官僚傲慢、資訊隱匿、與人民脫節的決策文化。每一次的「暫置」,都是對土地的永久創傷。當官員在冷氣房裡簽署文件時,居民卻在風沙中呼吸;當建商數著獲利時,地方孩子在灰塵裡長大。

岡山不是沒有人聲的空地,而是一個有生命、有家庭、有未來的地方。若政府仍以「方便管理」為由繼續推動這種設置,那就是對人民的背叛。這不是發展的代價,而是公權力的濫用。

岡山人該問一句:誰給你們權力,把我們的生活當作廢土?