波新聞-戴貴立/綜合報導

蔡偉曾是一名只有高中學歷的三輪車夫,2009年,38歲的他憑借深厚的古文獻學功底上演了傳奇逆襲:順利通過筆試和面試,考上復旦大學出土文獻與古文字研究中心博士。由此,他成為復旦大學這所海內外聞名的高等學府校史上,第一個以高中學歷報考博士的學生。

台灣也有兩個優秀人物,沒有博士學位,一樣在大學教書,台師大國文系魯實先老師,屏東科技大學獸醫系李良玉教授,前者高中學歷,後者軍獸醫轉業,他們實力說話,學生服,其他教授,尤其屏科大留美留日博士,他們口中明顯聽出不是真心佩服的口氣。因此,蔡偉,魯實先是幸福的,被佩服的。至於錢穆,大師級人物,難道也因為沒有學士,碩士、博士學位,就被否定?不會的!

蔡偉博士畢業之後,半年時間內投了二三十份簡歷,多次碰壁,最終離家最遠的貴州安順學院破格錄用了他。研究古文字的蔡博士 2020年10月29日上午,蔡偉請假陪妻子看病回到位於安順學院新實驗樓四樓的辦公室。

蔡偉並不喜歡置身於聚光燈下享受鮮花和掌聲,平時很低調,很多同事並不知道他曾經的故事。他更喜歡與古籍為伴,躲進古書堆裡與古人神交。 蔡偉研究的領域是「小學」,這是對文字學、音韻學和訓詁學的統稱。蔡偉最擅長把出土文獻和傳世文獻結合起來,像破譯密碼一樣準確譯出古文字的含義。

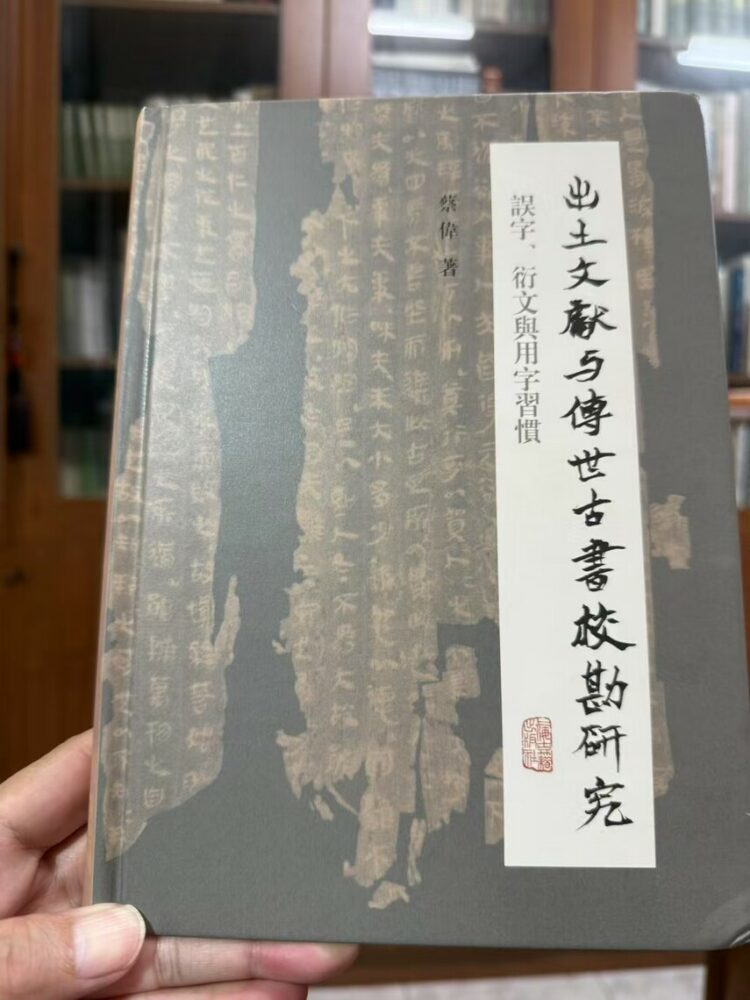

2019年,蔡偉的博士論文《誤字、衍文與用字習慣——出土簡帛古書與傳世古書校勘的幾個專題研究》,由台灣花木蘭出版公司出版。蔡偉也參加了多場學術交流活動。 2020年,蔡偉接受母校復旦大學出土文獻與古文字研究中心的邀請,作為出土文獻與古文字研究青年學者訪談的主講人,系統分享了自己的求學、治學經歷和心得。

潛心治學之余,蔡偉一直關注屯堡文化,並計劃校注明清時期貴州文人文集,想為貴州、安順的歷史文化挖掘多做點力所能及的貢獻。 學術之外,愛好很簡單,喜歡逛市場和超市,為家人買菜做飯,這是多年的習慣。蔡偉並不是常人印象裡一個兩耳不聞窗外事的老學究,寫寫毛筆字,刷刷抖音,都是他的休閑娛樂方式。

他希望古文字學能夠走出象牙塔,為更多人所知曉。因此,蔡偉注冊了微信公眾號錦州抱小,分享平時閱讀出土和傳世文獻的一些劄記,希望通過這種方式讓更多讀者領略古文字學的獨有魅力,一起守護中華文化的根脈。

從三輪車夫到復旦博士, 在被破格錄取為復旦大學出土文獻與古文字研究中心2009級博士研究生前,蔡偉的正式身份還是遼寧錦州的一名下崗工人。 蔡偉1972年出生在一個普通的工人家庭,讀小學的時候練過幾年毛筆字,遇到不認識的字就抱著厚厚的字典啃,這成為他後來喜歡上研究古文字的啟蒙教育。中學時代,語文一直是蔡偉最自豪的強項,甚至連語文老師遇到不認識的生僻字,也會向他請教。 上了高中之後,由於偏科導致總成績不好,蔡偉心情低落,一有空就去錦州市圖書館如飢似渴看書,曾經在一年多的時間看完300多本書。

讀高中那會兒,最開始是讀古典詩詞方面,後來發現了蔣禮鴻的《義府續貂》,特別感興趣。之後就把圖書館裡凡是語言文字類的書都一一找來讀,圖書館找書、看書的那段經歷開拓了他的眼界,也認清了想追求的是什麼。

錦州人把蔡偉的例子被用來鼓舞高考落榜學子。 讀博之前,無論條件和環境怎樣,都從未間斷過讀書學習。蔡偉回憶說,那個時候家裡沒有一件像樣的家具,一摞一摞堆得比人還高的書是家裡最值錢的家當,微薄的收入除了補貼家用之外幾乎都用來買書。

古文字學泰斗裘錫圭的大作,蔡偉早就讀過,但沒敢奢望自己後來能成為裘錫圭的弟子。 1995年年底,蔡偉抱著試一試的想法,給裘錫圭寫了一封信。不到10天,蔡偉收到回信。信中寫道:「你對傳統『小學』真心好之,不計功利,刻苦潛修,十分欽佩。」

1996年3月15日,蔡偉至今難忘,這一天,他與裘錫圭在北京見了一面,裘錫圭鼓勵他「堅持自學」。 除了與幾位專家通信往來,蔡偉還在幾所知名高校主辦的學術網站上用筆名「抱小」發表自己的學術觀點,引起了學界關注。

2008年,復旦出土文獻與古文字研究中心與中華書局、湖南省博物館聯合編纂《馬王堆漢墓簡帛集成》,臨時聘請蔡偉加入。一年期滿,蔡偉不輸一般專家的能力得到認可。

幾位教授想讓蔡偉讀博,但這並不容易。而蔡偉也面臨著難題,“當時隻能回去繼續蹬三輪車,因為能賺到更多錢,但是累,沒有多少功夫看書了。

裘錫圭、李家浩、吳振武3位著名學者聯名寫了推薦信,連同復旦大學的申請一起報送教育部。 2009年4月23日,經過復旦大學專家考試和校招生領導小組討論,當時已經38歲且僅有高中文憑的蔡偉被列入了復旦大學出土文獻與古文字研究中心2009年度博士生擬錄取名單,導師為古文字學泰斗裘錫圭。

消息一出,引起社會各界持續熱議。媒體和網絡的關注,一度給蔡偉帶來困擾,為此,他曾特意更換過手機號。面對網上一度曾出現「破例是否影響教育公平」的質疑,蔡偉反應很坦然,因為大家不清楚他的研究能力到底如何?「必須通過實踐來証明。」 作為蔡偉報考博士主要推薦人的裘錫圭在接受媒體採訪時曾表示,也不主張蔡偉曝光於媒體的聚光燈下,「對蔡偉,還有怎樣培養的問題。他要是真的好,以後有學術成果出來,大家自然會知道。

蔡偉讀了6年才博士畢業,期間,不僅要跟著其他博士一起上課,還要修一些本科、碩士課程,惡補基礎性通識課程。「讀書很方便,資料很多。但寫論文比較辛苦,因為自己以前沒有經過科班系統的學習,只寫過一些短篇的小文章,寫論文還是有點吃力。」

大陸教育部、國家語委與六家協同單位將共同推出「古文字與中華文明傳承發展工程」。 這讓蔡偉由衷感到高興,在他看來,以後自己的考博經歷或許不在是新聞,未來,更多像自己一樣的專才會有充分施展才華的機會和舞臺。同時,

蔡偉也想以自己坎坷經歷,提醒廣大青少年學子,學校開設的課程自有其合理性,一定不要「“偏科」,應該盡可能均衡發展。只有在大學本科階段熟練掌握一定學術規範後,再開展專深的學術研究,這樣才能少走彎路。(整理改寫自貴州日報天眼新聞記者 向淳 張賽)