波新聞─趙士翔/台北

國立臺灣科技大學應用科學研究所特聘教授何清華深耕二維半導體材料研究逾25年,近日整合長年研究成果,針對由鎵與硫族元素組成的混合合金,如硫化鎵(GaS)、硒化鎵(GaSe)及碲化鎵(GaTe)進行系統性分析,深入探討這些材料的製備方法、晶體結構與物理特性。研究顯示,這類材料具備優異的光電特性,未來可應用於光偵測器、紅外熱電元件與偏振感測等先進光電元件,亦在太陽能光電轉換、有機污染物降解等綠色能源與環境淨化領域展現高度潛力,相關研究成果已發表於材料科學領域的高影響力期刊《Materials Science and Engineering: R: Reports》。

鎵(Gallium, Ga)元素在現代科技中早已無處不在,是製作高效率發光材料的關鍵元素之一,能提升光能轉換效率,在發光二極體(LED)、太陽能電池與感測器等領域扮演重要角色。何清華指出,鎵硫族化合物的單晶結構與可靈活調配組成元素的特性,使其具有高度可塑性與應用彈性,是新世代光電的重要候選材料。

在這次研究中,何清華團隊針對鎵族單硫屬化合物(硫化鎵、硒化鎵、碲化鎵),以及其混合合金如 GaSe₁₋ₓSₓ、GaTe₁₋ₓSₓ 等進行全面分析,從材料結構、發光特性到光電導性進行深入研究。研究發現,GaSe₁₋ₓSₓ 可實現全彩發光與白光混光,具有優異且強烈的光響應特性,具備高效率照明與太陽能電池領域的應用潛力;而 GaTe₁₋ₓSₓ 則展現出強大的光催化能力,適合應用於太陽能驅動的水分解製氫、有機污染物降解與殺菌,為再生能源及環境淨化領域提供更有效率的新材料選項。

研究也指出,透過在硫化鎵或硒化鎵中摻雜碲元素(Te),可促使晶體結構由六方相轉變為單斜相,產生具有共面非對稱的軸向排列,進而產生偏振光發射與近紅外光響應,拓展在光偵測器、紅外熱電元件與偏振感測等先進光電器件中的應用可能。

「視覺是最直接的,我喜歡會發光的東西!」何清華笑說,自己在學生時期便對鎵族材料深感興趣,雖然當時這類材料在主流研究中並不熱門,但其特殊的光電特性與未來潛力深深吸引他,使他毅然決然投入研究。如今成果陸續累積並整合發表,他形容這次的論文就像是一個階段性的總結,將這些年對鎵族單硫屬化合物的理解與發現完整地整理出來,期望能為後續研究與應用鋪路。

他也坦言,學術研究往往走在產業之前,許多材料即使在學術上表現亮眼,卻仍面臨製程、成本等挑戰。但他相信,當產業需求與技術條件成熟時,這些看似「超前部署」的研究成果,也可能為未來科技與產業帶來巨大影響。

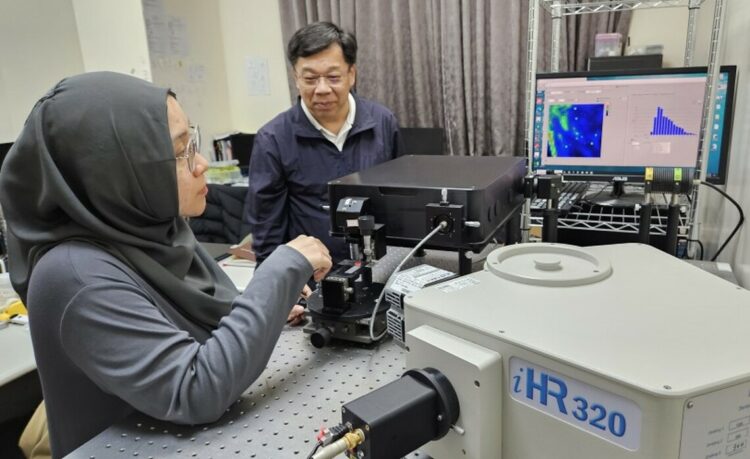

何清華長年經營晶體成長與光學量測實驗室,致力於開發並製造高品質的二維半導體晶體,對他而言,學生的成長與研究突破帶來的成就感,是他持續堅守教學研究崗位的最大動力。雖然產業界或許能帶來更好的收入與條件,但傳道授業與探索未知的快樂,是他選擇留在學術界的原因。

目前在實驗室攻讀博士學位的學生蘇彥彰便是其中一位同樣身陷鎵元素魅力的青年學者,他自碩士時期便投入硒化鎵材料研究,對其優異的光學性能深感興趣,他表示,這類材料可以讓色彩畫質更細膩精確、反應速度更快,未來有望應用於Micro LED、顯示器等領域。選擇攻讀博士學位的他,希望能累積更多技術實力,未來在科技產業中發揮所長、貢獻一己之力。

隨著光電材料技術持續精進,何清華以其長年對二維半導體的深入研究,提出多項具前瞻性的材料設計與晶體結構製程策略,為次世代技術開拓更多可能。執教34年的何清華始終堅信學術研究的價值不僅止於當下,更是為十年、二十年後的科技突破奠定基礎,他也期待可以將這份對材料科學的熱情與累積,持續傳承給更多年輕學者,為台灣培養更多下一代的科技人才。

圖/臺科大何清華特聘教授與晶體成長與光學量測實驗室印尼籍博士後研究員Luthviyah_Choirotul_Muhimmah一同量測二維半導體材料光學特性以及載子壽命。