波新聞─李家宏/雲林

為推動《雲林縣志》書寫工作,深化地方文化研究,雲林縣政府於今(22)日下午舉辦【17 世紀雲林史實研究共識工作坊】,邀集多位學界專家、《雲林縣志》與《鄉鎮志》編纂團隊人員,以及眾多關心地方文化的民眾與研究者齊聚一堂,共同探討17世紀雲林早期歷史發展。

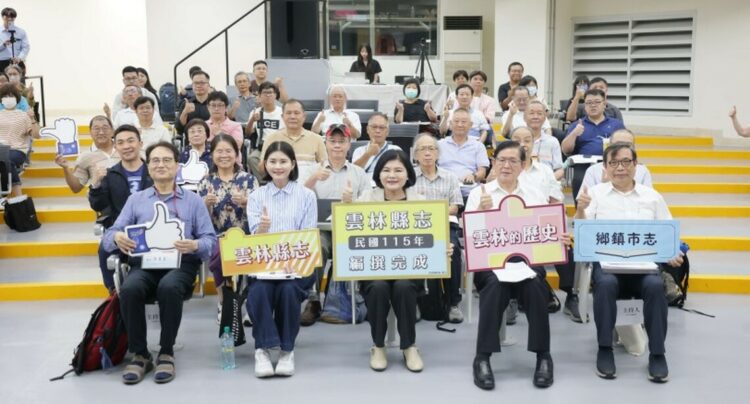

活動開場,由縣長張麗善親自頒發「雲林縣志榮譽顧問聘書」予中央研究院李豐楙院士,以及「雲林縣鄉鎮市志榮譽顧問聘書」予《雲林縣志》總編纂吳學明教授。張縣長表示,感謝李豐楙院士、王汎森院士及吳學明教授為《雲林縣志》及《鄉鎮市志》提供專業指導與建言,為提升雲林縣志書編纂品質的重要推手,也為地方文化建構奠定更堅實的基礎,未來仍持續借重學者專業性,共同完善縣府與公所縣志及鄉鎮市志內容。

張麗善縣長指出,雲林縣是全台灣唯一沒有縣志的縣市,在民國62年曾有《雲林縣志稿》,但遲遲無法完成,她上任後決定推動完成雲林縣志,我們也非常榮幸,透過張清良總顧問,邀請到雲林子弟吳學明教授擔任總編纂,吳教授經驗豐富,曾參與多個縣市的縣志編纂。她強調,能夠完成《雲林縣志》是一項歷史大業,不僅表達對先人的敬重,也能讓下一代了解家鄉歷史與背景,更是給旅外鄉親的重要精神支持,讓他們在外縣市也能感受到雲林人的驕傲與尊嚴。

張縣長進一步說明,《雲林縣志》不僅是地方治理的重要依據,更是文化保存與世代傳承的資產。雲林縣政府自110年啟動縣志編纂,目前已進入期末階段,預計於114年完成各志篇20萬字文稿撰寫與修正,屆時將公開展示供各界閱覽。經成果定稿後,預計於115年正式出版雲林縣史上第一部《雲林縣志》,全書共分9志(每志為一卷),加上卷首與卷尾,共計11卷34篇,內容涵蓋沿革、地理、政事、經濟、教育、社會、宗教、文化與人物等面向,完整記錄雲林歷史文化,是拼起臺灣歷史的重要一塊拼圖。

總編纂吳學明教授表示,他是雲林人,原本退休後打算專注於個人研究,但張縣長、總顧問與陳處長希望他能回來協助《雲林縣志》的編纂工作,他很猶豫但還是答應了。這真的是份艱鉅的任務,感謝超過110位學者專家的共同參與及支持,這次編纂幾乎集結全台最重要、活躍的學者,我們審查過程嚴謹,為釐清具爭議的歷史議題,特別舉辦今天的共識工作坊,這在其他縣市並不常見,展現我們對歷史研究與在地情感的重視。他也感謝各鄉鎮耆老願意接受訪談,共同豐富內容。雖然壓力大,但大家堅持品質、尊重歷史,希望明年能順利完成這項龐大工程,出版雲林第一部完整的縣志。

中央研究院李豐楙院士則說,身為雲林子弟,他非常欣慰看到《雲林縣志》這塊拼圖終於補上,張縣長能推動並完成這項工作,不僅是對歷代先賢有了交代,也為當代的我們留下努力的足跡,也鼓勵下一代要認真做事。張縣長完成的不只是縣志,而是一項百年大業,深具意義。

縣政總顧問張清良表示,剛才聽到中央研究院李豐楙院士與總編纂吳學明教授的發言,他深受感動。李院士提到編纂縣志必須「應時應運」,不是光有資金、預算就可以完成,這20年來正值台灣史研究蓬勃發展,雲林縣志的編撰正當其時。張麗善縣長上任後,致力扭轉雲林「文化沙漠」的刻板印象,在文觀處陳璧君處長的努力下,文化建設成果豐碩,能夠集結全台110位頂尖學者參與,是極為難得的志業。我曾參與沿革志的討論,學者們對細節的講究令人敬佩,內容更是令人感動。相信等《雲林縣志》完成後,所有雲林鄉親與旅外子弟看到後也會一樣感動。

文化觀光處長陳璧君表示,編纂《雲林縣志》與《鄉鎮市志》是全體雲林人共同的歷史工程,目前除縣府進行縣志撰寫外,也編列預算支持14個鄉鎮市公所同步推進鄉鎮志工作,其中林內、斗南、土庫、大埤、二崙、崙背、麥寮、臺西、褒忠、東勢、北港、水林等12個公所已進入撰寫階段,莿桐、元長也即將完成發包。預計於115至116年間,全縣20鄉鎮市皆能完成鄉鎮志,開創雲林歷史紀錄的新里程。

文觀處說明,這次工作坊特別邀請中央研究院李豐楙院士與王汎森院士、劉益昌教授(國立成功大學考古學研究所)、陳宗仁教授(中研院台灣史研究所)、李明仁教授(嘉義大學應用歷史系)、康培德教授(國立台灣師範大學台灣史研究所)、查忻教授(國立台北大學歷史系),以及《雲林縣志》總編纂吳學明教授等多位熟稔台灣史研究的專家學者蒞臨,共同聚焦17世紀雲林地區「早期漢人(如顏思齊、鄭芝龍)與北港、水林等地拓墾的關聯性」及「Favorlong名稱意涵與空間範疇譯名」等兩大議題進行深入討論。透過與會學者專家們提出的寶貴意見與交流分享,成功凝聚對雲林早期歷史發展的共識,有助於地方志書寫更加周全與學術接軌,全面提升《雲林縣志》及《鄉鎮志》的品質與研究價值。