波新聞─李至文/高雄

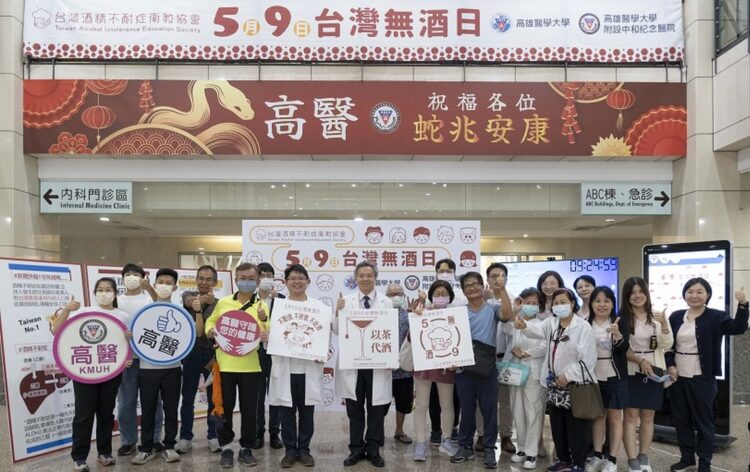

每年5月9日是「台灣無酒日」,由台灣酒精不耐症衛教協會發起,串聯全台超過200個公私機構及醫療院所,共同推廣「無酒、減酒」的健康生活。今年高雄醫學大學附設中和紀念醫院胃腸內科與口腔衛生學系也響應此倡議,舉辦衛教講座與酒精棉片檢測活動,呼籲民眾從「戒掉一杯」開始,預防食道癌、頭頸癌等疾病。

高醫副院長戴嘉言表示,「台灣無酒日」不只是提醒,更是一個重新審視生活方式、愛護身體的機會。臨床上常見因長期飲酒導致的肝硬化、胰臟炎、食道癌、牙周病等病例,許多其實可以預防。關鍵在於認識「酒精無安全飲用量」,並落實「能不喝就不喝,有喝就減量」。

高醫胃腸內科陳以勳醫師指出,簡單的酒精棉片測試就能初步辨識酒精不耐症:將酒精棉片貼於手臂內側20分鐘,若皮膚泛紅即有可能帶有無法分解乙醛的基因缺陷,乙醛是已被世界衛生組織列為一級致癌物,會破壞細胞DNA,長期累積恐提高口腔癌、食道癌、大腸癌等風險。

台灣將近半數人口具有酒精不耐體質,比例全球最高,也說明飲酒相關癌症風險在台灣遠高於歐美。歐美每25名癌症患者中約1人與飲酒有關,台灣與東亞地區則是每10人中就有1人。陳醫師呼籲,台灣民眾更應警覺,不宜照抄西方的飲酒建議。

根據世界衛生組織統計,酒精每年造成全球超過300萬人死亡,除了癌症,還包括肝病、心血管疾病、精神健康問題、酒駕與暴力等。台灣無酒日今年提出五大訊息:

-

酒精是確定的致癌物,沒有安全飲用量。

-

喝酒臉紅是身體警訊,表示無法代謝毒素。

-

少量飲酒也會增加癌症與慢性病風險。

-

含酒精提神飲料也需納入警示。

-

政府應調降每日飲酒建議上限,推廣無酒生活。

此次倡議獲得國健署、心理健康司及多縣市衛生局響應,並結合酒害防治與成癮研究團體共同推動系列活動。台灣不僅是全球首個以醫學為基礎設立「無酒日」的國家,也正引領亞洲相關公共健康政策的發展。

陳以勳醫師強調,食道癌與頭頸癌並非命運注定,而是可以透過生活習慣改變來預防。5月9日,從戒掉一杯酒開始,為自己與家人的健康多一分保障。