波新聞─李至文/高雄

高雄一名11歲小學男童因腹痛、冒冷汗、嘴唇發紫及手腳冰冷被送至急診,經問診與腹部X光檢查後診斷為嚴重便祕。醫師替他灌腸後大量排便,症狀立即緩解。母親表示,孩子習慣邊上廁所邊玩手機,每次都拖太久被罵後匆忙結束,常搞不清楚是否有排乾淨。

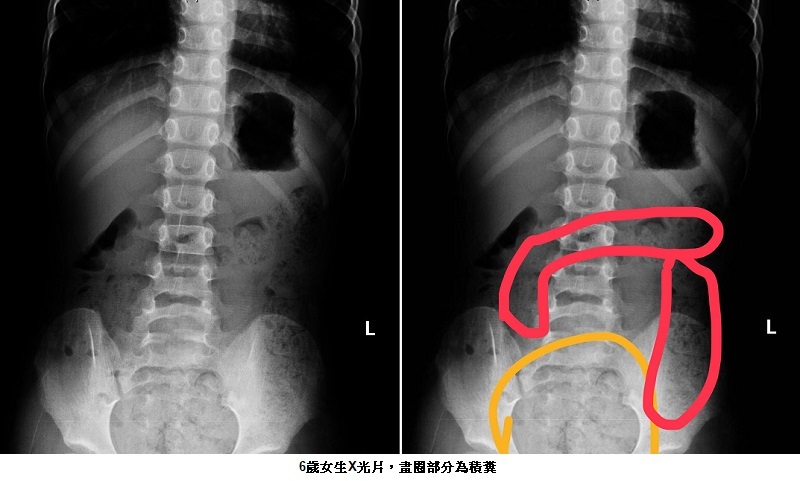

另一名6歲女童因腹脹劇痛直哭,腹部明顯隆起,X光檢查顯示「腸道塞滿糞便」。母親推測,女兒剛上小學尚未適應課程節奏,有便意也常忍著不上廁所,導致多日未排便。

此外,一名1歲女嬰因大便乾硬、形似「羊大便」,甚至出現血絲與肛裂被送醫。醫師診斷為便祕導致的肛裂與腹痛,並指可能與近期更換副食品有關,除開立軟便藥減輕疼痛外,也指導母親調整副食品內容。

急診兒科主治醫師蕭宇超指出,「小兒功能性便祕」是排除生理結構與疾病後,因飲食、排便或心理因素引起的便祕。若孩童一個月內排便少於三次,且伴隨腹脹、排便困難或糞便過硬,即屬便祕。此情況多發生於添加副食品、如廁訓練、入學或環境轉換時期。

他提醒,家長應注意孩子是否出現腹脹、脹氣、食慾差、精神不佳、內褲滲便、排便疼痛或糞便乾硬帶血等現象。嬰幼兒若伴隨吐奶、厭奶、哭鬧不安,也需警覺。

蕭醫師說,改善便祕可從飲食、運動與規律排便習慣著手。建議增加蔬果與全穀攝取,並確保幼兒每日飲水量1000至1500cc、小學生1500至2000cc。排便時間應利用餐後反射,每次5至10分鐘為宜,避免滑手機或久坐,以防痔瘡。若孩子因環境排斥上學廁所,家中可定時坐馬桶培養習慣。

他強調,家長應以鼓勵取代責罵,減少孩童排便焦慮。若便祕嚴重可依醫囑使用口服軟便劑或栓劑,但勿自行頻繁使用市售灌腸產品,以免損傷幼兒脆弱的肛門與直腸,甚至造成腸道蠕動功能退化。

蕭醫師提醒,長期便祕會影響腸道吸收與營養攝取,導致食慾下降與成長遲滯。治療通常需1至3個月配合飲食與生活習慣調整,若仍無改善並出現體重減輕或神經異常,應儘速就醫檢查,以排除器質性病變。

圖/急診兒科主治醫師蕭宇超