波新聞─趙士翔/台北

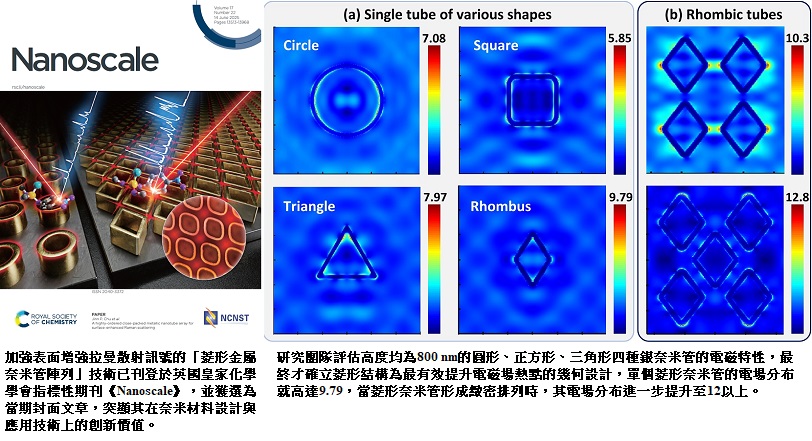

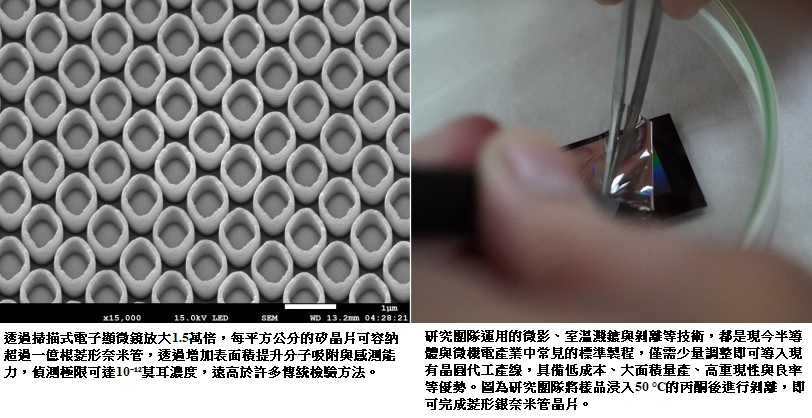

國立臺灣科技大學材料科學與工程系朱瑾教授研究團隊,近期成功開發全球首創的「菱形金屬奈米管陣列」,強化拉曼散射訊號,提升分子檢測速度與靈敏度,展現跨足生醫撿測、食品安全與環境監測等領域的應用潛力。該項成果已刊登於英國皇家化學學會指標性期刊《Nanoscale》,並獲選為當期封面文章,突顯其在奈米材料設計與應用技術上的創新價值。

朱瑾表示,團隊自2018年起就投入金屬奈米管陣列的開發與製程優化,歷經多年的模擬與驗證,嘗試過圓形、正方形、等邊三角形等多種結構,最終才確立菱形結構為最有效提升電磁場熱點的幾何設計。這些位於菱形尖角的「熱點」(hotspots)是電磁場集中最強的區域,可大幅放大拉曼散射訊號,使得微量分子得以被迅速且精準地辨識,進一步實現對毒素、藥物或疾病指標快速、高靈敏的檢測分析。

未來若整合在快篩片、穿戴式健康監控裝置,甚至延伸至遠距醫療設備及長照機構或居家看護的日常監測工具,就能解決傳統檢測中「靈敏度不足」、「檢體需繁複處理」、「晶片製作困難昂貴」、「結果不易即時取得」等問題,更快速的協助醫師或一般民眾在疾病早期即發現異常,例如:透過血液或尿液等體液樣本進行癌症、糖尿病快速篩檢,甚至還可搭配微流體裝置進行農藥殘留、瘦肉精等食品安全檢測。

除了感測功能外,團隊也研究發現「菱形金屬奈米管陣列」具備良好的疏水性與抗結霜能力,能有效延緩水滴結冰並降低冰層附著力,可推行至航空航太構件、戶外感測器、防結霜塗層等領域,擴展它在能源、環境控制與智慧裝置上的應用價值。

王鈞廷說,「我們相信,從醫院到家庭、從臨床到個人端,這項技術將可大幅改變目前醫療檢測的效率與便利性」,有助於推動平價、普及、高準確度的未來醫療環境,實現預防醫學與健康促進的核心理念。

朱瑾指出,目前研究團隊已與醫學中心合作,針對實際臨床檢體進行初步人體測試,驗證菱形金屬奈米管陣列技術在癌症早期篩檢上的可行性與靈敏度。同時,團隊也與國內幾間具光學感測應用背景的企業展開洽談,進行技術展示與效能驗證,評估後續技術移轉與共同開發的可能性,期望未來將此技術導入精準健康、智慧感測器與半導體前瞻材料等關鍵領域,拓展實際應用場域,推動台灣感測科技與智慧醫療產業的升級。

此外,團隊也正積極將此技術擴展應用至非矽基材,朱瑾說,「我們不只想把奈米管做在矽晶片上,更希望能根據產業需求,將奈米管建立在其他如鋼鐵等不同材質的表面。」特別是在傳統產業,透過奈米管結構所帶來的高表面積特性,提升材料的反應速率,有助於催化、增強吸附能力等,推動技術在智慧製造與材料工程等領域的創新應用。

本項研究成果獲選為《Nanoscale》封面文章,不僅為研究團隊多年技術積累的階段性成果,也象徵著台灣在奈米材料與智慧感測領域的實力獲得國際肯定,讓他們更有信心將技術向下延伸、橫向整合,走向更廣泛的實用場域與國際舞台。

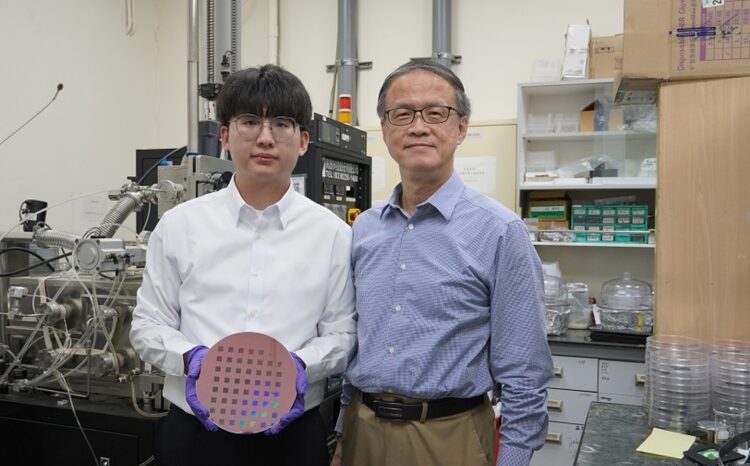

圖/臺科大近期成功開發全球首創的「菱形金屬奈米管陣列」,能強化拉曼散射訊號,提升分子檢測速度與靈敏度,進而從樣本中偵測到微量的癌細胞或農藥殘留等。左起:研究團隊成員王鈞廷、材料系教授朱瑾。